第21期プロコン育成塾 第3回を開催しました

10月4日(土)、第21期プロコン育成塾の第3回講義を開催しました。

ほとんどの塾生は、既に診断先の企業訪問を開始している状況です。企業のヒアリングや現場視察から得た情報をどのように捉えるか、問い直す内容でした。

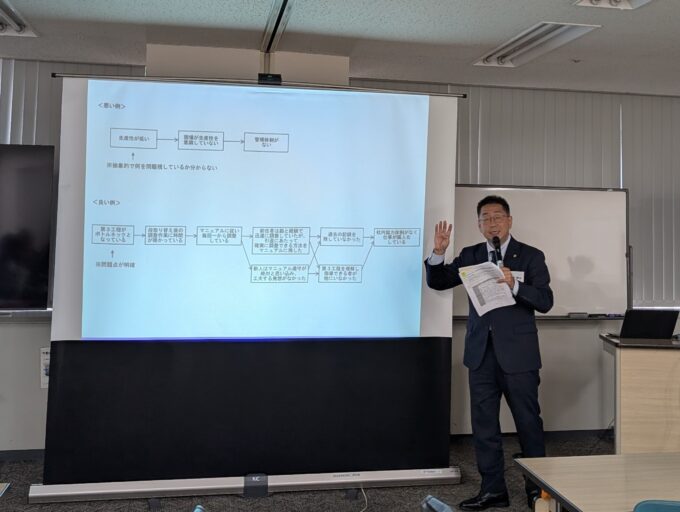

午前は、加藤講師による講義でした。

「第4講:本質的原因の掴み方」では、分析とは「事実判断」、評価は「価値判断」であると位置づけ、現状分析とは過去からの取り組みにより生じた結果を対象とし、原因分析はその結果を生み出した経緯を掘り下げるものという解説がありました。この作業は、コンサルティング全体のレベルに関わるものです。毎年12月の報告会では、多くの塾生が「分析が甘い」という指摘を受けるだけに、このプロセスは慎重かつ手間をかけて進めたいものです。

併せて、ヒアリング時は相手に興味・関心をもちながら仮説を立てて掘り下げること、そのために自分なりのヒアリングの型をつくることが大切であるとの説明がありました。

続く「第5講:改善提案、診断ストーリーの組み立て」では、コンサルティングの現場では臨機応変な姿勢が必要であり、経営者と対話しながら仮説と検証を繰り返すステップを磨き上げてほしいとの話がありました。具体的には、診断報告で受講生に共通して見られる失敗のパターンを示したうえで、それぞれについて原因と対策の解説がありました。

経営診断で経営者を納得させるためには、首尾一貫した論理展開が必須です。さらに視座は高く、視野は広く、視点は多角的にもちつつ、着眼点を柔軟に変化させることも大切です。コンサルタントの言葉は時に重く、影響力があり、関わった企業の将来や多くの関係者の人生を左右することもあります。それだけに、報告書には深い分析と実効性の高い提言を盛り込む必要があるとの言葉が続きました。

午後は、只野講師によるグループワークから始まりました。

経営診断の全体像のうち、原因分析、改善提案、診断ストーリーに関する演習を実施しました。「知っている」から「できる」へと近づくために、何ができていて、何ができていないのか、どうしたらできるようになるのかの気づきを得ることが目的です。原因分析のワークは、事例をもとにまず個人で考え、その後グループで共有してディスカッションする流れです。ホワイトボードを使って、思考プロセスをロジック・ツリーで可視化して発表しました。

振り返りでは、実際の診断の中でも掘り下げができたか、業種別の着眼点を含む大きな視点から診ようとしたかといった確認がありました。

改善提案のワークでは、振り返りの中で、その改善策は具体的か、自分が社長だったらその提案で明日から動けるか、といった問いかけがありました。

診断ストーリーのワークでは、目指す姿の具体化にあたって社長の想いや大切にしている考え方を汲み取ろうとしたか、改善策は思いつきではなく課題を踏まえて考えることができたか、改善策の実施があるべき姿に結びつくかなど、全体の論理一貫性に関する振り返りがありました。

最後は、「プロコンとしての”スタートアッププラン”」で、各講師を囲んでの少人数ワークです。

塾生は、あらかじめ準備していたプロコンとしての”スタートアッププラン”を発表します。はじめに、それぞれが各自の現状と5年後のあるべき像、およびそのギャップを埋めるための具体的な行動を語ります。その上で、講師からマンツーマンできめ細かな助言がありました。個別にアドバイスをもらうことで、塾生も気づきがあったことでしょう。

講義終了後の懇親会は、夕暮れの神戸港が見えるお店で任意参加として開催しました。今回は特別に、当塾の修了生が3名参加していただき、塾を修了してからこれまでの歩みなどを塾生に語ってもらいました。プロコンとして活躍している多くの先輩から話を聞いて、塾生も勇気が湧いたと思います。等身大の修了生の話を聞くことで自身の将来像を描くことができたことでしょう。

|

|